第64回 信頼を核とした人事評価制度設計

信頼を軸とし、経営ビジョンや事業計画に整合する形で人事評価制度を見直すことにより、成長の確度やスピードを大きく高めることができます。

「人事評価制度の設計で悩んでいるんです。会社に貢献する人をきちんと評価したいんですが、あまり複雑な制度にはしたくないですし・・・」

これは以前、年商10億円規模・従業員25人のメーカーを経営する、ある企業の社長から言われた言葉です。これに先立ち事業計画の策定をご支援するなかで、今後会社として力を入れるべき方向性やアクションが明確になったのですが、実行にあたり人事評価制度が必ずしもそれを後押しする内容になっていないことが課題となっていました。

人事評価制度の設計には多大な工数・時間がかかると言われますが、戦略や計画との整合性が取れていないのであれば、見直しを実施すべきです。どれだけ良い戦略や経営計画を描いても、それを推進する現場が自分事として動かなければ、成果にはつながりません。戦略と人事評価の整合は、実際にアクションを起こし、結果を出す上での要ともいえます。

本稿では、トラスタライズが重視する「信頼」を軸に、人事評価制度をどう構築し、組織の価値提供やビジョン実現にどのように結び付けていくかを整理します。

事業戦略実現を加速させる人事評価の考え方

人事評価制度というと、非常に複雑かつ精緻なものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。実際、経営者や人事制度の専門家のなかでも意見がわかれるところで、成果とプロセスどちらを重視するか、評価基準にあいまいさを残すべきかどうか、といった部分でかなりスタンスが変わってきます。

評価制度を構築する際、能力要件をベースにした等級制度などを導入するケースもありますが、あまりにも複雑になると制度が思惑通り運用されなくなることも多く、特に社員数が30名程度、もしくはそれ以下の企業では極力シンプルな設計が適しているというのが筆者のスタンスです。

なかでも重視すべきは、「経営ビジョンの実現や経営計画の実践において貢献した人や、その可能性を高める行動をした人を高く評価する」ということです。もちろん、現在の事業・各業務への短期的な貢献がベースとしてあった上でのものではありますが、経営者の視点からすれば、ごく自然な考え方といえるでしょう。

一方で世の中には、例えば人の能力や行動特性を網羅的に評価しようとする制度などもごく普通に存在します。会社規模が大きくなり従業員数が増えてくると、異動やポスト不足といったケースが増え、実際の仕事では無く「能力」で評価することの妥当性も生まれてきますが、納得感や公平性の担保が難しくなり、評価者の負荷が高まっていくことにもなります。

こうした点も踏まえると、中小企業では制度はできるだけシンプルに設計すべきです。そして、ビジョンや事業計画が変わる際には、評価制度の内容も見直していくことが有効です。これにより、円滑かつ望ましい行動につながる人事評価となり、会社としての目標達成の確度が高まるでしょう。

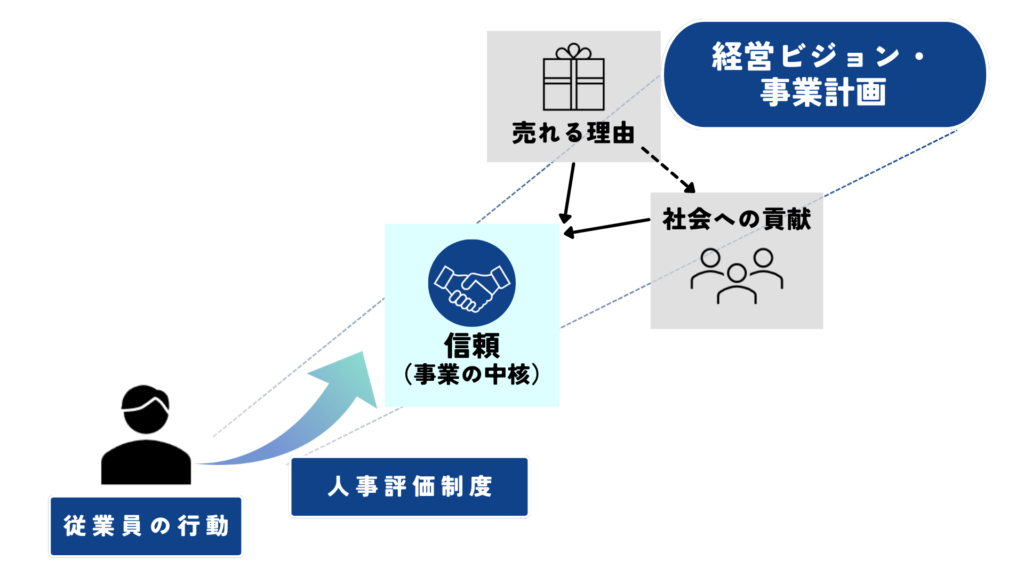

顧客・社会からの信頼獲得とのリンク

ビジョンや戦略・経営計画に沿った人事評価を行う中で、キーとなるのはその会社が築き、打ち出していくべき「信頼」です。自社の信頼を適切にデザインし、その信頼を核として顧客・社会・従業員等への価値を増幅させていくことが、会社の持続的な成長を下支えします。

そもそも中小企業が顧客や社会から信頼されるためには、「なぜ自社の製品・サービスが選ばれているのか」「それが社会に対しどのような貢献につながっているのか」を明確にしておく必要があります。

たとえば、ある工務店において、「品質の高さをスピーディーに実現できる施工」が顧客から選ばれる理由であり、それを数多くこなしていくことによって「高品質な住宅を社会に提供する」という社会貢献が可能になるとします。自社の信頼を支えるものが「品質の高さとスピードの両立」であることがわかれば、これを実践する、さらに強化できないか検討・提案する、その方法を社内に共有するといった行動が奨励されるべきですし、それを実行した人は評価されるべきです。

会社が大切にすべき信頼や、それを築くための要素が明確に共有されていれば、社員の協力を得やすくなりますし、評価項目として加えることで、ダイレクトに報いることもできるようになります。そしてこうした努力により生まれたものが「会社の信頼」や「独自のノウハウ」という無形資産につながっていきます。

企業として提供している価値と、それを生む従業員の行動とを、ひとつの価値観を軸に一貫性をもってつなげていく、という考え方です。この価値観を、トラスタライズ理論では「信頼」という概念でまとめています。

“信頼”に依拠した人事評価制度の設計の要点

信頼を軸に据えた評価制度を構築する際、よくある悩みとして挙げられるのが「成果 vs プロセス」の比重をどうするかという点です。

例えば、営業職なら売上がわかりやすい成果指標になりますが、それを支えるプロセス──たとえば既存顧客との信頼関係構築、社内での調整業務、提案内容の工夫など──は、比較的目に見えにくく、評価に反映されにくいのが実情です。

しかし、会社として目指すものの実現に寄与する行動を奨励する、という考えに立てば、成果100%ではなく、このようなプロセス部分の努力も例え2~3割であっても評価に加える方が望ましいでしょう。

加えてその際は、実行できたかどうかを客観的に判別できるようにすることも重要です。例えば「既存顧客との信頼関係構築」では後からその度合いを評価できないので、「半年間で1社あたり3回以上訪問:3点、2回:2点、1回以下:1点」というように、誰が見ても評価が変わらないことが理想といえます。これにより、評価者の負荷を軽減することができますし、高い成果を挙げる人の行動を可視化しやすくなり、会社全体にその行動を広めることにもつながるからです。

そして実際の効果を高めるためには、忙しい中でも制度が回っていくよう、あまり「精緻」なものにしすぎないことです。たとえば、以下のような方向性での設計が現実的でしょう。

- 評価のPDCAが回るよう、年間/半期単位で評価の面談を行う

- ビジョンや戦略実現に向けた成果や行動を、管理職の主観に頼らない形で定量評価

- 全社の方向性の変化や望ましい行動の可視化により評価項目を1~3年に1度見直す

人事評価制度は、本来「人を育て、組織を育てる仕組み」であるべきです。そしてそれは、評価の根底に「信頼」のような社内外で普遍的となりうる概念があると、より効果的に機能します。

信頼をベースにした制度設計は、業績や目標達成だけでなく、企業としての在り方や、社会との関わり方をも含めた「一貫した価値観」を従業員に示し、奨励することにつながります。

人事評価制度は、会社の成長エンジンとなる「信頼」を可視化し、育てる強力な装置です。あなたの会社でも、評価制度を見直すことから、信頼に基づいた持続的成長の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

著者プロフィール

トラスタライズ総研株式会社

代表取締役 池尻直人

社外経営企画室長・経営企画パートナー。

独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール

トラスタライズ総研株式会社

代表取締役 池尻直人

社外経営企画室長・経営企画パートナー。

独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊

企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント

自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。

信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次

ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方

ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方

ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方

ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方

ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方

価 格:¥2,200 (税込)

発売元:日本コンサルティング推進機構