第79回 ありたい姿を描き、会社を動かす経営計画

「いや、今年こそは本気でやり切ろうと思って、ちゃんと計画を作ったんです。でも、結局、いつの間にか忘れ去られてしまっていて…」

先日、ある製造業の社長が、少し苦笑いを浮かべながら話してくれました。

毎年、立派な計画を立てる。

けれど数か月後には、現場での会話から計画の話が消えていく――。

そんな会社は決して少なくありません。

一方で、「計画なんて立てずに、その都度できることを確実に」という現実重視の会社もあります。この場合、堅実なのはいいのですが、社員からは「夢がない」「目指す姿が見えない」と声が上がるようになります。

理想を掲げても空回り、現実に寄せすぎても停滞する。

多くの中小企業が抱えるのは、この“理想と実現性のバランス”の難しさです。

このバランスを取る鍵が、経営計画において「未来を描く」ことと「会社を動かす」ことをどう組み合わせるか。今回のコラムでは、理想を現実に変えるための、経営の要について考えていきます。

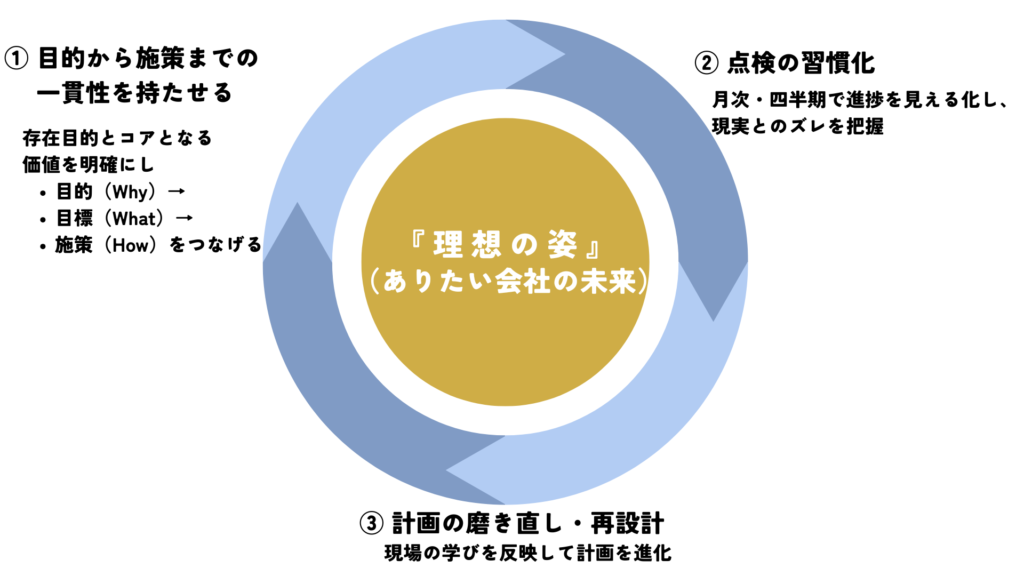

目的から施策までの一貫性を持たせる

経営計画が動かないよくある原因の1つは、目的~目標~施策の間に論理の断絶があることです。「今年の売上を○億円に」「新規顧客を○社増やす」と数値を掲げても、それが何のための数字なのか、達成してどんな会社を実現したいのかが社内外に伝わらず、曖昧なままになっていることがあります。

経営計画づくりの第1歩は、会社の存在目的とコアとなる価値を明確にすることです。「何のために、どんな価値を届けたいのか」という問いに、経営者自身が丁寧に向き合う。

その上で、目的に沿って数値目標を設定し、さらに実行レベルまで落とし込む。

つまり、目的(Why)→目標(What)→施策(How)を一本の線でつなげること。

ここに整合性があれば、計画は自然と連動していきます。逆に、これらがつながっていなければ、計画は現場を動かす力を持たないか、あるいは様々な施策が一貫性なくバラバラに実施されていくことになります。

たとえば「地域で最も信頼される会社になる」という目的があるなら、それを「リピート率を○%に上げる」「クレーム件数を○件減らす」といった具体的な目標に落とし、さらにそれを達成するための「定期訪問の仕組みを強化」「顧客アンケートを四半期ごとに実施」といった施策に転化する。

こうして目的から施策までが一貫すれば、社員は「なぜこの行動をするのか」を理解できます。数字が単なるノルマではなく、理想実現へのステップになるのです。

計画を見続ける「点検の習慣」

とはいえ、どれほど丁寧に描いた計画も、放置すればすぐに過去のものになってしまいます。

経営とは、環境の変化に常にさらされる動的な営みであることは言うまでもありません。だからこそ、計画は“立てる”だけでなく、“見続ける”必要があります。

多くの企業で、年初の経営計画がそのまま翌年の振り返り資料になってしまいます。しかし、現実は月単位や週単位、業界によってはもっと早い単位で変わります。景気、顧客、採用、市場トレンド――前提は常に動いています。

大切なのは、点検を経営の中に、しかも一定のリズムで組み込むこと。つまり、月次や四半期で、数字やKPIの進捗を確認して、ズレを早めに把握するということです。

ここで言う「点検」とは、叱責のためのチェックではありません。むしろ、現状を正確に捉えるための“経営の健康診断”といえます。

計画を定期的に確認し、「何が想定通りで、何が違ってきているか」を見える化する。この積み重ねが、経営の精度を上げ、判断を早くします。

実際、この点検が習慣化されている会社ほど、計画を“動かす”スピードも実現確度も優れていると感じます。計画があるからこそ、何が変化したかがわかり、次の手が打ちやすいのです。経営者が変化を把握し、的確に指示をすれば、現場も自信を持って動けるようになるはずです。

動かしながら磨く柔軟な経営

そしてもう1つ、計画実現に向けてぜひ持っておきたいのが計画を磨き直す柔軟さです。

チェックによって現実を知ると、計画を守り切れなくなることもあるでしょう。

そんな時は実態に即して更新していくことが必要です。市場の変化、社員の成長、技術の進化――どれも立案時には完全に読み切れません。そんなときは、計画を守ること自体に固執するのではなく、現場で得られた学びを反映しながら成長していくことを重視すべきです。

柔軟な経営者は、点検で得た事実を「修正すべき誤差」ではなく「次の一手のヒント」として捉えます。筆者はよく、「計画は、未来を予測するものではなく、未来をつくるための仮説です。だから現場からのフィードバックを受けて、常に描き直す必要があるんです」とお伝えしています。

計画を見直すことを“失敗の証”と捉える企業は多いですが、むしろ、変化を受け入れて再設計できる会社こそ、この変化の時代を生き残っていくはずです。

もちろん、安易な下方修正を繰り返すばかりではいけません。重要なのは、変化を正しく認識し、目指す姿を達成する、もしくは上回るための道筋を、常に描くことができる姿勢と習慣です。

この意味で、柔軟さとは、ブレることではなく、目的を見失わずに最短距離を描き直す力であるともいえます。経営者がこの感覚を持ったとき、計画は“管理表”ではなく“未来をつくる装置”になるはずです。

経営計画は、一度立てて終わるものではありません。

目的・目標・施策をつなげて描き、定期的に点検し、現実に合わせて磨き直す――。

この循環の中には、経営の本質が含まれているとも思います。

理想を描くだけでも、数字を追うだけでも、会社は前に進みません。

描く力と動かす力を往復させること。

それこそが、経営を理想の姿へと導く近道です。

完璧を目指すより、進化し続ける。

今こそその一歩を踏み出して、理想に近づいていきましょう!

著者プロフィール

トラスタライズ総研株式会社

代表取締役 池尻直人

社外経営企画室長・経営企画パートナー。

独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール

トラスタライズ総研株式会社

代表取締役 池尻直人

社外経営企画室長・経営企画パートナー。

独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊

企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント

自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。

信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次

ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方

ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方

ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方

ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方

ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方

価 格:¥2,200 (税込)

発売元:日本コンサルティング推進機構