第65回 事業承継したら導入したい経営管理・PDCAの仕組み

事業承継した経営者を悩ませる“組織運営の現実” ー 軽快にPDCAを回す”経営管理の仕組み化”が、経営の手綱を握る上で効果的です。

「私が元々いた大企業では、全社を巻き込んで大きな計画を立て、定期的に経営会議でレビューをし、物事を前に進めようとするシステムがありました。でもウチの会社では、同じようなことをする仕組みもノウハウも無くて、組織で仕事をするという考えが薄いんです…」

数年前に事業承継をされた2代目経営者であるS社長が、私にこう語ってくれました。S社長は先代のご子息ですが、事業を継ぐ前にある有名な上場企業で8年ほど勤務されていました。後継者となる前に外部で経験を積むのは、よくあるパターンといえます。

「皆で決めたアクションを期日までに終える。できなければ対策を打つ。どうしてこんなに当たり前のことができないんだろう」と苛立つ気持ち、そして「自分の考え方がズレているのかもしれない」という戸惑い。その両方を抱えながらも、S社長は組織を前に進めようともがいていました。

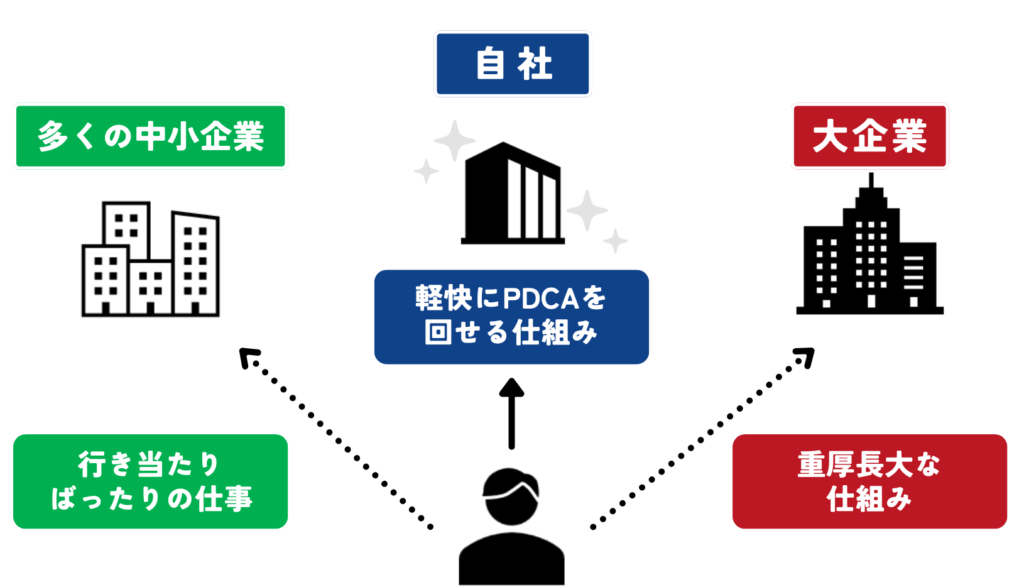

大企業から戻ってきた2代目・3代目の経営者が、必ずといっていいほど感じるこのギャップ。解決するためのカギは「経営管理の仕組み」にあります。

大企業と同じ仕組みは機能するのか?

大企業の組織マネジメントの多くは、「仕組みがあり、機能する」ことを前提に行われています。例えば経営執行会議で重要施策の進捗をレビューする際には、会議の招集や運営等の業務フローが明文化されており、定期的に開催され、場合によっては事前準備のための会議も行われます。会議の運営自体に組織や担当者が割り当てられるケースも多く、そのような場合は仕組みの運用がしっかりとなされますので、組織が自律的にPDCAを回すことができるのです。

しかし中小企業では、こうした仕組みそのものが脆弱です。明文化されていないルール、阿吽の呼吸で進む業務、属人的な意思決定…。そんななかで、大企業と同じような仕組みを“再現”しようとしても、たいていの場合、次のような問題が噴出します。

- 会議体を設けたのに参加者が目的を理解しておらず、発言も曖昧

- 進捗確認をしても、数値やデータが揃っていない

- 議事録を作っても活用されず、書く側だけが疲弊する

- 「チェック」や「アクション」に誰も責任を持たない

大企業のマネジメントにおいては、仕組みを回したり、それが効果的に機能するように裏で汗をかく人がいますので、多少の不具合はあれど、経営の意思決定や進捗フォローが安定的に行われます。「仕組みのための人材と時間」が潤沢にあるので、仕組みを作って動かすことができるのです。

しかし、多くの中小企業にはそこまでの余力はありません。仕組みのメンテナンスにコストがかけられる組織でないと、同じやり方は効果が出にくいばかりか、仕組みが形骸化することでそれを主導した社長の求心力が下がるという結果にもなりかねません。

シンプルな仕組みで、軽やかにPDCAを回す

そのような社長・中小企業にとって有効なのは、「シンプルかつ軽快にPDCAを回す経営管理の仕組み」です。小さな会社や組織でも、数日で実行できる柔軟性をもちつつ、事業計画の実行度を確実に高めていけるフレームです。

ポイントは以下の4つに集約されます。

1.“ビジョンから逆算したアクション”を設定する

まず、「この会社をどうしたいか」「今期の目的は何か」というビジョン・中期計画から逆算し、注力すべきアクションを抽出していきます。以後、定例会議で何度も立ち返ることになり、またそれを通じて組織への浸透が進んでいくことになりますので、社長の想いを体現できるコンセプトを丁寧に設定すべきです。

最初は大きなコンセプトを設定した後、営業強化、製造のリードタイム短縮、採用強化など、そこに至る具体的な施策を設計していくのがコツです。

2.定例会議は30分〜1時間、目的を限定して運用する

定期的に進捗を確認する会議体を設けますが、目的は「進捗確認と軌道修正」だけに絞ります。戦略議論や質疑応答はなるべく少なくし、とにかく「短時間」「定型」で回せる設計を最優先とします。

- 時間:30分〜最大1時間

- 頻度:月1回〜2回

- アジェンダ例:

- 各担当アクションの進捗報告(〇×、理由)

- 支援が必要な項目の共有

- 次回までのToDo確認

3.“誰がやるか”を明確にする。責任の所在を曖昧にしない

「うまくいかない組織運営」に共通することの1つは、「結局、誰の仕事なのかが不明確」であることです。行動目標には必ず“担当者”と“期日”を明記し、定例会議ではその人から簡潔な進捗報告を求めます。

ここで重要なのは、「叱るための場」ではなく、「応援する場」として機能させること。あくまで前向きなチューニングの場として、空気をつくることが大切です。目指したい姿・ビジョンを会議の前に毎回確認するのも、地味ながら効果があるようです。

4.議事録・進捗シートは“最低限”でOK

議事録に時間をかけすぎて、本末転倒になるケースも多いです。基本的にはアクション・担当・期日・ステータスの4点だけで十分です。Googleスプレッドシートでも、ホワイトボードの写真でもかまいません。継続的に見返し、決められたアクション・担当者・納期を確認できることの方が重要です。

2代目・3代目経営者の多くは、外で優れた仕組みを学び、その“正しさ”を知っているからこそ、自社とのギャップに悩みます。

しかし、他で正しいものをそのまま持ち込むことが正解とは限りません。大切なのは、自社の規模と人材に合ったやり方で、“軽やかにPDCAを回す場”を作ること。そして、その場で実行の進捗を確認し、小さな改善を積み重ねていくことです。

私たちトラスタライズ総研では、そうした「ちょうどよい仕組み化」の導入から、中期経営計画との連動、組織全体の実行力強化まで、一貫してご支援しています。

仕組みは経営の権威性を高めるのではなく、「信頼して任せ、共に振り返る」ためにあります。あなたの会社でも、“軽やかなPDCA”から、未来の信頼を育てていきませんか?

著者プロフィール

トラスタライズ総研株式会社

代表取締役 池尻直人

社外経営企画室長・経営企画パートナー。

独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール

トラスタライズ総研株式会社

代表取締役 池尻直人

社外経営企画室長・経営企画パートナー。

独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊

企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント

自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。

信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次

ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方

ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方

ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方

ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方

ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方

価 格:¥2,200 (税込)

発売元:日本コンサルティング推進機構